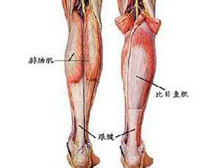

钩体病早期突出的临床表现腓肠肌压痛,双侧偶也可单侧,程度不一。轻者仅感小腿胀,压之轻度痛,重者小腿痛剧烈,不能走路,拒按。钩端螺旋体病简称钩体病,是由致病性钩端螺旋体引起的动物源性传染病。鼠类及猪是主要传染源,呈世界性范围流行。临床以早期钩端螺旋体败血症,中期的各器官损害和功能障碍,以及后期的各种变态反应后发症为特点。重症患者可发生肝肾功能衰竭和肺弥漫性出血,常危及患者生命。

大家都知道,想要尽快恢复健康,除了及时对症治疗并不够,在治疗的同时,建议患者一定要保持愉悦的心情,情绪波动也会影响到此病的治疗,除此之外,生活中的护理也是必不可少的,不仅仅要重视饮食合理,一定要明白该病患者什么可以吃,什么不能食用。最后提醒大家,一旦出现病症,就要及时就医治疗!

来源资料:《中华劳动卫生职业病杂志》 2004年 第4期

腓肠肌压痛可能传染引起的,主要为野鼠和猪。黑线姬鼠为稻田型钩体病的最重要传染源,而猪主要携带波摩那群,为洪水型钩体并流行的主要传染源。自然界虽有多种动物可感染和携带钩端螺旋体,但在本病流行中的意义不大,仅为一般储存宿主。钩体患者尿中虽有钩体排出,但数量很少,迄今尚未证实人与人之间的传播,故人作为传染源的可能性很小。

由于钩体在外界存活需适当温度及湿度,其感染的方式需在特定的条件和环境下发生。使本病的流行具有明显的季节性、地区性、流行性和一定的职业性。我国多数地区钩体并发生和流行集中于多雨温暖的下求季节。在南方产稻区,常在收割季节短期内突发大量病例,成为局部流行或大流行。洪水型的发生亦集中在暴雨发生洪水后,短期出现成批病例流行。在非流行时期,则多为散发病例。此时,除临床较易漏诊和误诊外,亦常低估流行的实际情况。国外自70年代后,钩体病明显的从职业性接触转向野外活动偶然接触,年龄亦以儿童为主的倾向。但仍将农民、牧民、屠宰工人、下水道工人、打猎者等列为易感人群。此外,钩体并流行中的临床类型亦有明显变化。如在50―60年代,流行中的严重类型以黄疸出血型为主。而70年代在我国南方各省、韩国、波多黎各等国外有关的钩体流行报道中,则均以严重肺出血型致死的病例最突出。

来源资料:《国内临床康复》 2004年 第5期

腓肠肌压痛临床表现非常复杂,因而早期诊断较困难,容易漏诊,误诊,临床确诊需要有阳性的病原学或血清学检查结果,而这些特异性检查往往又需时日,所以为了作好诊断,必须结合流行病学特点,早期的临床特点及化验等三方面进行综合分析,并与其他疾病鉴别。

腓肠肌压痛鉴别诊断如下:

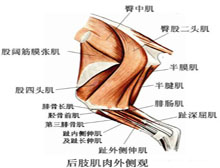

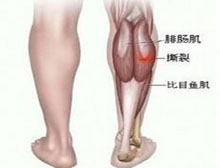

行走时发生腓肠肌麻木:腓肠肌突然发作的强直性痛性痉挛,牵掣、痛如扭转,持续数十秒至数分钟或更久,其痛楚难以名状。

腓肠肌痉挛性疼痛是指一侧或双侧小腿因寒冷,或姿势突然改变等,引起的腓肠肌痉挛,局部疼痛,不能活动。

抽筋的学名叫肌肉痉挛:是一种肌肉自发的强直性收缩。人们常见的腿抽筋其实是小腿肌肉痉挛,表现为小腿肌肉如腓肠肌突然变得很硬,疼痛难忍,可持续几秒到数十秒钟之久。

行走后小腿痉挛:是一种经常出现的情况。多因行走或跑动时间过长,下肢肌肉过度劳累所致。行走后,出现小腿肌肉痉挛,局部肌肉隆起,不能伸腿,会有酸胀或剧烈的疼痛。

来源资料:《国内运动医学杂志》 2011年 第4期

腓肠肌压痛常规检查为血白细胞总数和中性粒细胞轻度增高或正常,黄疸出血型常增高,白细胞总数>20×109/L或<4×109/L者少见,血沉常持续增高,黄疸出血型更显著,早期尿内可有少量蛋白,红、白细胞及管型,这些改变在70%左右的患者中出现。

腓肠肌压痛的检查如下:

病原体检查

(1)钩体的直接检查:

①暗视野显微镜检查:钩体不易着色,而未经染色的标本钩体在光学显微镜下通常难以看清,用暗视野显微镜,可以清楚地看到钩体典型特征的形态和运动方式,通常用以检查体液或组织中的钩体,可以提供快速诊断的结果,但是,由于钩体在血液或组织中浓度过低(≤2×104条/ml)而不易检查出来,特别是对人的自然感染,另一方面由于检验者经验不足,很容易将其他成分如纤维蛋白丝误认为钩体,一般在基层不宜推广,但适用于实验感染动物的检查。

②染色直接镜检:有镀银法,复红亚甲蓝染色法与吉姆萨染色法。

(2)钩体的分离培养:在钩体病早期,即发病1周内在外周血及脑脊液中,有相当多的钩体出现,因而在此期采血接种于含兔血清的科索夫(Korthof)或弗勒乔(Fletcher)半固体培养基内,可缓慢生长,一般在1周以上,阳性率达30%~50%,如已用过青霉素类药物,培养基中可加入青霉素酶,如在培养基中加入氟尿嘧啶(5-FU),可选择性地遏制或杀灭杂菌,纯化培养,但对钩体的繁殖也可受到轻度的遏制,尿培养可在病程晚期呈阳性。

(3)动物接种:常用幼龄豚鼠或金地鼠腹腔内注射接种,一般不作常规应用。

血清学试验发病1周后,血液中出现特异性抗体,可应用血清学试验测定。

(1)显微镜凝集试验(microscopic agglutination test,MAT):显微镜凝集试验简称显凝试验,此试验是应用活标准菌株作抗原,与可疑患者血清混合,在显微镜下观察结果,如有特异性抗体存在,即可见到凝集现象,一次血清效价到达或超过1/400,或早,晚期两份血清比较,增加4倍者即有诊断意义,此法是目前使用最广泛的钩体血清学方法之一,既可用于诊断患者,亦可用标准抗血清作钩体菌株鉴定。

(2)酶联免疫吸附试验:国内报告采用此法检测钩体病血清特异性抗体与显凝试验相比,其灵敏性与特异性均较常用的显凝试验为高,但仍无法用于早期诊断。

(3)间接红细胞凝集试验:此法是从钩体菌体中提取一种抗原成分,将其吸附于人“O”型红细胞表面,使红细胞致敏,如遇同属抗体,则发生红细胞凝集现象,故称间接红细胞凝集试验,本试验具属特异性而无群成型的特异性,较显凝试验阳性出现早,操作简便,不需特殊设备条件,适合基层推广应用。

(4)间接红细胞溶解试验:国外常用作钩体病诊断方法,当新鲜绵羊红细胞用钩体抗原物质致敏后,在补体存在的条件下与含有抗体的血清混合时发生溶血,其灵敏性较间接红细胞凝集试验为高。

(5)间接荧光抗体法:此法是先将标准钩体菌株作成涂片,然后将可疑患者的血清滴在有菌的玻片处,经洗涤,如患者血清中具有抗体,抗原抗体结合起来,再用抗人球蛋白荧光抗体与此复合物结合,发生荧光,即为阳性,此法无型特异性。

(6)补体结合试验。

以上各种方法都是应用特异性抗原来测患者体内的特异性抗体,至于应用特异性抗体来测定体内抗原作为疾病的早期快速诊断的方法近年已有相当的进展,特别是单克隆制备技术的应用使诊断早期钩体血症中数量不多的钩体成为可能,随着分子生物学的技术发展和应用,钩体DNA探针已制备成功,并已成功建立了聚合酶链反应方法早期诊断钩体病,但这些方法要用于临床,均有待进一步改进和完善。

肺部X线摄片:轻度者可见肺纹理模糊的网状阴影,或肺纹理紊乱,或显著肺纹理增粗,常达肺野最外缘,病变范围广泛,中度者肺影像呈小点状或雪花小片状,密度低,边界模糊,部分病灶可融合成1.5~2cm大小的片状阴影,一般是分散,也可局限在某一区域,重度者在上述点状或雪花小片阴影基础上,出现大块融合,可占肺一叶或多叶,单侧或双侧的大部分,多居于中下肺野,肺尖受累者少,影像为大块云雾状密度较高的阴影,但仍有残留气泡形成的透明区夹杂其中,与一般肺炎的均匀实变阴影像有所不同。

来源资料:《东南国防医药》 2007年 第5期

腓肠肌压痛病症也就是早期发现、早期诊断、早期治疗、并不宜长途转送患者而就地治疗。腓肠肌压痛的一般治疗,强调早期卧床休息,给予易消化饮食,保持体液与电解质的平衡,如体温过高,应反复进行物理降温至38℃左右。在患者家中、门诊或入院24h内特别在6~24h内密切观察病情,警惕青霉素治疗后的雅-赫反应与肺弥漫性出血的出现。患者尿应采用石灰、含氯石灰等消毒处理。

腓肠肌压痛优选青霉素,首剂40万U肌内注射,以后根据病情给药。先兆期患者,40万U/8h,肌内注射;极期(出血期)或垂危期患者首剂后40万U/4h,肌内注射,连续3次,以后每6~8小时40万U,肌内注射。体温正常、病情稳定后酌情减量,直到血痰、?音消失超过7天,虽有低热,仍可停药。对垂危期患者亦可用青霉素首次40万U,静脉缓注,以后24h内每4~6小时1次,肌内注射,待病情好转后,仍改为每6~8小时1次,肌内注射。国外对钩体器官损害期患者用大剂量青霉素治疗,达320万~640万U/d,且未发现雅-赫反应。推测除患者病情可能较轻外,与给药途径为静脉持续滴注,量虽然很大,但单位时间进入体内的并不多。此种给药方式值得在国内试用、观察。

因时因地制宜开展腓肠肌压痛预防措施,以环境改善与预防注射为主,是控制钩体病暴发流行、减少发病的关键。

1.消灭和管理传染源

①消灭传染源:大搞灭鼠防病、灭鼠保粮群众运动。鼠类是钩体病的主要贮存宿主。有的地区鼠的带菌率高达48.7%,因此必须因地制宜,采取药物、器械、生态(挖洞、灌洞、填洞)等防鼠措施以控制鼠类数量及密度;

②管理传染源:结合“两管”(管水、管粪)、“五改”(改良水井、厕所、畜圈、炉灶、环境),开展圈猪积肥,不让畜尿粪直接流入附近的阴沟、池塘、河流、稻田,防止雨水冲刷。不用新鲜猪厩肥,在堆肥发酵后使用。加强猪钩体病的预防治疗和外来猪的检疫工作,有条件地区可用兽用钩体菌苗,于每年4~5月时给猪特别是幼畜作预防注射。

2.切断传播途径,消除传染因素:荒塘、水洼、山区的烂泥田、冷水田是鼠类经常活动场所,也常是钩体病的主要疫源地,应结合农田水利建设,改造上述自然疫源地。

关于疫水处理问题,有条件的地区,在不影响农业生产的前提下,在收割稻田前1周将田水放干,再开镰收割。结合农时和水质的具体情况,有计划、有目的地施放各种化肥、农药。有的地区每季每亩施放石灰氮15kg,施放时间是在每年插秧前7~10天效果较好。近年钩体病流行情况有明显减少趋势,与广泛使用化肥,改变了钩体体外生存的环境条件,可能有一定关系。儿童在本病流行地区、流行季节,不要在池沼、水沟中捕鱼、游泳、嬉戏。在本病流行的矿坑、下水道劳动的工人与养猪场、屠宰场工人,宜穿橡皮靴、戴橡皮手套,以保护皮肤不受钩体侵袭。

来源资料:《国内临床医生》 2003年 第6期

关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端

免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书