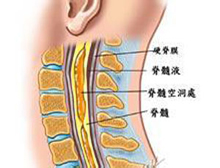

脊髓内空洞形成是由于脊髓空洞症,亦称脊髓空洞积水症,是一种缓慢进行性的脊髓变性病,以脊髓内空洞形成与胶质增生为病理特征。脊髓空洞症一般缓慢起病,渐进性加重。患者常因疼痛、上肢和躯干麻木感、上肢尤其手部无力、肌肉萎缩或动作不灵活等原因就诊。脊髓空洞、侧索硬化形成的具体原因目前尚没有一致准确的认识,大体可分为先天性和后天性,先天性多合并小脑扁桃体下疝畸形Ⅰ型,后天性常因外伤、肿瘤、炎症等引起。

大家都知道,想要尽快恢复健康,除了及时对症治疗并不够,在治疗的同时,建议患者一定要保持愉悦的心情,情绪波动也会影响到此病的治疗,除此之外,生活中的护理也是必不可少的,不仅仅要重视饮食合理,一定要明白该病患者什么可以吃,什么不能食用。最后提醒大家,一旦出现病症,就要及时就医治疗!

来源资料:《中华神经外科杂志》1997年第3期

脊髓内空洞形成一般是由于脊髓空洞症引起,导致脊髓内空洞形成,一般认为是由于脊髓空洞症为先天发育异常,因脊髓内空洞形成病常伴有其它先天性异常,如脊髓裂、脑积水等,故认为脊髓内空洞形成是一种先天发育缺陷。有人认为由于先天性第四脑室出口闭塞,致脑脊液循环障碍,脑脊液搏动压力不断冲击脊髓中央管,导致脊髓中央管不断扩大,最终形成空动洞。脊髓内空洞形成可继发于脊髓外伤、脊髓神经胶质细胞瘤、囊性病变、血管畸形、脊髓蛛网膜炎、脊髓炎伴中央软化等疾病。

通过以上的内容,相信大家已经对这种病有所了解,所以得了此病,一定要及时选择正规医院就诊,越早治疗,不仅恢复的比较快,而且还大大降低了成本,所以对于此病,希望大家要重视起来,如果发现身体有此病的症状,要及时的去医院进行治疗,以免病情越来越严重。

来源资料:《疑难病杂志》2003年第3期

根据脊髓内空洞形成的发病和临床表现的特点,有节段性分离性感觉障碍,上肢发生下运动神经元性运动障碍,下肢发生上运动神经元性运动障碍等,多能做出明确诊断,结合影像学的表现,可进一步明确诊断。

脊髓内空洞形成的鉴别诊断如下:

1、脊髓缺血:脊髓缺血所引发一系列损伤性生化改变将导致细胞内钙聚集,氧自由基含量增高,从而损伤脊髓内神经元,造成不可逆的脊髓功能损害。脊髓缺血比脑缺血少见,主要原因为,脊髓动脉硬化比脑动脉少;脊髓供血网络丰富,脊髓对缺血有较强耐受力。由脊髓本身病变所引起的脊髓缺血,症状可为短暂性的,也可呈长期性的。脊髓缺血逐渐严重后也可呈进行性截瘫,产生感觉缺失平面及膀胱等括约肌障碍。

2、脊髓横贯损害:脊髓横贯损害由于感染直接引起或感染诱发所引起的脊髓功能失常导致全部或大多数神经束的神经冲动传导阻滞,局限于数个节段的急性横贯性脊髓炎症。多数在急性感染或疫苗接种后发病。表现为脊髓病变水平以下的肢体瘫痪,感觉缺失和膀胱、直肠、植物神经功能障碍。是常见的脊髓疾病之一。发病可见于任何季节,但以冬末春初及秋末冬初更为觉见。

来源资料:《中医研究》2005年第10期

脊髓内空洞形成一般缓慢起病,渐进性加重。患者常因疼痛、温度觉丧失以致手部烫伤或烧伤而不自知疼痛者,此外还有下肢僵硬无力、麻木、行走困难,或面部、躯体排汗异常,少数病例有晕眩、复视或跌倒发作现象上肢和躯干麻木感、上肢尤其手部无力、肌肉萎缩或动作不灵活等原因就诊。

脊髓内空洞形成有关检查如下:

1.CT扫描,80%的脊髓内空洞形成可在CT平扫时被发现,表现为髓内边界清晰的低密度囊腔,其CT值与相应蛛网膜下腔内脑脊液相同,平均较相应节段脊髓CT值低15Hu,相应脊髓外形膨大,少数空洞内压力较低而呈萎缩状态,此时其外形欠规则,当空洞较小或含蛋白量较高时,平扫可能漏诊,椎管内碘水造影CT延迟扫描,可在脊髓内空洞形成内见到高密度造影剂,当空洞部直接与蛛网膜下腔相通时,造影剂可通过脊髓血管间隙或第四脑室的交通进入脊髓内空洞形成,因此,注射造影剂后延迟扫描发现髓内高密度影的机会较高,伴发脊髓肿瘤时,脊髓不规则膨大,密度不均,空洞壁可较厚,外伤后脊髓内空洞形成常呈偏心性,其内常可见分隔。

2.MRI,MRI矢状面图像能清晰地显示脊髓内空洞形成全貌,T1加权图像表现脊髓中央低信号的管状扩张,T2加权图像上脊髓内空洞形成内液呈高信号,无论T1或T2加权图像,脊髓内空洞形成内液信号均匀一致,横断面上空洞多呈圆形,有时形态不规则或双腔形,边缘清楚光滑,在空洞的上,下两端常有胶质增生,当增生的胶质组织在空洞内形成分隔时,空洞呈多房性或腊肠状,脊髓内空洞形成相应节段的脊髓均匀膨大,由于脑脊液的搏动,T2加权像上脑脊液呈低信号,这种现象称为脑脊液流空现象,脊髓空洞内液与脑脊液相交通,并可具有搏动,因此这些病人在T2加权图像上可见到低信号的流空现象,与T1加权所见颇为相似,由于脊髓内空洞形成内液搏动程度不同,信号缺失区的形态可与T1加权时的范围不一致,多房性脊髓内空洞形成由于分隔的存在导致搏动较弱,流空现象出现率较低,但当其交通以后空洞内流空现象出现率明显增多,因此如发现流空现象缺失则提示多房分隔的存在,非搏动性空洞常为单发,其长度直径均小,施行分流术后空洞内搏动幅度减弱甚至消失,因此空洞内流空现象的观察亦可作为手术疗效观察的指标之一,MRI是诊断的最有效工具,在绝大多数病例均能显示脊髓内空洞形成以及其伸展范围和大小。

3.其他,采用感应电流检测肌肉收缩功能,对于有严重肌麻痹者可出现电变性反应,检测运动时值常有增加,肌电图检查对于脊髓下运动神经元通路任何水平的损害有意义。

来源资料:《国内矫形外科杂志》2005年第6期

脊髓内空洞形成发展缓慢,治疗方法目前尚欠满意。一般治疗采用神经营养药物,过去曾采用同位素治疗、放射治疗及中药治疗,但疗效不确切。目前趋向于采取手术治疗,但尚缺乏公认的、统一的手术方式。对脊髓内空洞形成的治疗有一般治疗和手术治疗。

1、一般治疗:给予维生素B(B1、B2、B12)、维生素E、弥可宝、三磷酸腺苷(ATP)、辅酶A等神经营养药物。对早期病例以往曾用深部放射线治疗,或口服131碘以遏制胶质增生,防止空洞进一步扩延。注意保护受累肢体,避免烫伤、热伤及其它意外损伤,有意识进行针对性的活动与锻炼,可以做按摩理疗,以延缓肌肉萎缩或促其复原,防止关节挛缩。

2、手术治疗:如同对其病因缺乏统一认识一样,脊髓空洞症的手术治疗目前亦缺乏公认统一的方式,在治疗上也只能对症治疗,无法从根源**脊髓内空洞形成。手术后,大多数患者空洞缩小,手术近期疗效较明显,术后对患者进行随访,并通过定期观察空洞及脊髓变化,结果发现大部份患者术后后期又出现空洞增大,症状加重。

预防脊髓内空洞形成原则为:

1.保持乐观愉快的情绪,较强烈的长期或反复精神紧张,焦虑,烦燥,悲观等情绪变化,可使大脑皮质兴奋和遏制过程的平衡失调,使肌跳加重,使肌萎缩发展。

2.合理膳食,保持消化功能正常,脊髓内空洞形成肌萎缩患者保持消化功能正常,合理调配饮食结构是康复的基础,脊脊髓内空洞形成肌萎缩患者需要高蛋白,高能量饮食补充,提供神经细胞和骨骼肌细胞重建所必需的物质,以增强肌力,增长肌肉,早期采用高蛋白,富含维生素,磷脂和微量元素的食物,并积极配合药膳,如山药,苡米,莲子心,陈皮,太子参,百合等,禁食辛辣食物,戒除烟,酒,中晚期患者,以高蛋白,高营养,富含能量的半流食和流食为主,并采用少食多餐的方式以维护患者营养及水电解质平衡。

3.注意预防感冒,感染,脊髓内空洞形成肌萎缩患者由于自身免疫机能低下,或者存在着某种免疫缺陷,一旦感冒 ,病情加重,病程延长,肌萎无力,肌跳加重,特别是球麻痹患者易并发肺部感染,如不及时防治,预后不良,甚至危及患者生命, 胃肠炎可导致肠道菌种功能紊乱,尤其病毒性胃肠炎对脊髓前角细胞有不同程度的损害,从而使患者肌跳加重,肌力下降,病情反复或加重。

来源资料:《国内全科医学》2007年第12期

关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端

免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书