多汗恶风在中医是指汗出而恶风者为中风,治当解肌。发汗多亡阳,与风湿皆有恶风之证。以发汗多,汗漏不止则亡阳而表不固,故见恶风。乃出《素问·风论》曰∶肾风之状,多汗恶风,脊痛不能正立,其色,面然浮肿。今公之病,肾风也。岐伯曰∶肺风之状,多汗恶风,色然白,时咳短气,昼日则差,暮则甚,诊在眉上,其色白。

患这种病的人越来越多,这将严重影响患者的身心健康。为了能够远离此病的困扰,我们平时一定要做好预防工作,在日常生活中,应该学会适当地分解,并保持乐观的态度面对生活。而且要有一个良好的饮食习惯,改变厌食的不良习惯。多吃新鲜的瓜果蔬菜,少吃辛辣刺激食物。

来源资料:《外台秘要》

多汗恶风一是由于全身性疾病造成的,如内分泌失调(甲状腺机能亢进、糖尿病、垂体功能亢进等)、神经系统疾病、部分感染性疾病(疟疾、结核等)和长期生病造成体质虚弱。只要这些全身性疾病得到控制后多汗的情况就能得到解决。二是精神性出汗,由于高度紧张和情绪激动造成,是因为交感神经失调所致,内服一些镇静药(如阿托品、普鲁本辛、颠茄合剂等)具有暂时性的效果,但有口干等副作用。三是味觉性出汗,属于另一种生理现象,如吃某些刺激性的食物(辣椒、大蒜、生姜、可可、咖啡)后引起的多汗,这种情况一般不必进行治疗,只须忌口。

众所周知,此病的发病率依然是很高,一旦确诊后就要及时对症治疗,切勿随意服用药物,对于处于治疗中的患者来说,除了积极配合医生治疗外,还需要提高免疫力,做好生活中的护理,清淡饮食,平时可以适当的进行有氧运动,最后,提醒患者,定期复查是很关键!不要忘记!

来源资料:《实用中医药杂志》2007年第9期

多汗恶风可根据临床表现来诊断,多汗恶风有阳性家族史,一般发病年龄小于25岁,双侧出汗部位是对称的,一周至少发作一次,睡眠时无多汗,会影响日常的工作生活。如果伴有发热、夜汗、体重减轻应注意存在继发性多汗的可能。中医认为肾有病,色黑而齿槁,腹大体重,喘咳汗出,脐下有动气,按之牢。肾热者,颐赤;肾虚则腰中痛。肾风之状,颈多汗恶风,膈寒不通,在形黑瘦。

众所周知,此病的发病率依然是很高,一旦确诊后就要及时对症治疗,切勿随意服用药物,对于处于治疗中的患者来说,除了积极配合医生治疗外,还需要提高免疫力,做好生活中的护理,清淡饮食,平时可以适当的进行有氧运动,最后,提醒患者,定期复查是很关键!不要忘记!

来源资料:《国内误诊学杂志》2012年第6期

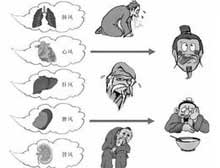

汗除了为阴阳失调,营卫失调的征兆外,在风、火、痰、瘀四大病证中,汗出异常亦是一个重要标志,如汗多为风病的一个突出征象,因风主疏泄,如《素问·风论》曰:“肺风之状,多汗恶风;心风之状,多汗恶风;肝风之状,多汗恶风;脾风之状,多汗恶风;肾风之状,多汗恶风;胃风之状,颈多汗恶风;首风之状,头面多汗恶风”。

其实,大家一定要关注身体变化,一旦出现异常症状,就要及时就医诊断一下,不要盲目用药,否则会适得其反,甚至累及性命,对于患者来说,除了对症治疗外,还需要做好自身的护理工作,远离一些诱发此病的食物建议是清淡饮食,避免辛辣刺激食物,每日如果身体状态允许的话,建议适当做些运动

来源资料:《中医疾病预测》

多汗恶风食则汗出如油,久不治必成消渴。玉屏风散少加牡蛎。病余气血俱虚而汗。服诸止汗药不应。用十全大补汤半剂。加熟枣仁五钱。若胸膈烦闷。不能胜阴药者。生脉散加黄二钱。当归六分。熟枣仁三钱。一服即验。别处无汗。独心胸一片有汗。此思伤心也。其病在心。名曰心汗。归脾汤倍黄。或生脉散加当归、枣仁。猪心汤煎服。

控制高血压是预防多汗恶风的重点。高血压病人要遵医嘱按时服用降压药物,有条件者较好每日测1次血压,特别是在调整降压药物阶段,以保持血压稳定。要保持情绪平稳,少做或不做易引起情绪激动的事,如打牌、搓麻将、看体育比赛转播等。饮食须清淡有节制,戒烟酒,保持大便通畅;适量活动,如散步、打太极拳等。

来源资料:《张氏医通》

关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端

免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书