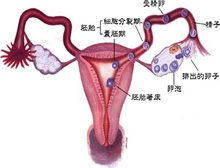

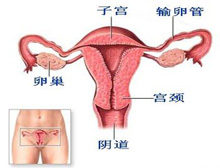

抗卵巢抗体是一种靶抗原在卵巢颗粒细胞、**、黄体细胞和间质细胞内的自身抗体。抗卵巢抗体的产生可影响卵巢和卵泡的发育和功能,导致卵巢早衰、经期不规律、卵泡发育不良,甚至不排卵产生抗生育效应,进而导致不孕。

抗卵巢抗体阳性多半为卵巢早衰的患者。女性在40岁以前出现卵巢功能减退的现象,称为卵巢早衰(Premature ovarian failure)。POF的发病率占成年女性的1-3%。

来源资料:《世界中西医结合杂志》 2013年 第11期

抗卵巢抗体阳性患者多半是因为免疫性疾病,患有自身免疫性疾病的妇女,体内免疫机制的问题如风湿性关节炎、甲状腺疾病等使体内的免疫系统往往会错误地将卵巢组织内的生殖细胞当成外来的异物而予以杀伤、破坏。

抗卵巢抗体阳性病症也可能是其他原因如下:

1、染色体异常Turner’s综合征。

2、先天发育缺陷:卵巢不发育或先天缺陷。

3、基因突变:动物实验表明,LHβ单位基因突变也是导致POF的可能因素,现已发现的可能与POF有关的基因还有,FSNR,LH,LHR,GHF-QB ,FC× LZFMRI,DiADHZ等。

4、卵巢物理性损害:如感染(幼儿患腮腺炎);缓癌治疗中的放疗,化疗。

5、卵巢切除:由于癌或其它孕因行手术切除。

6、其它:已明原因的卵巢供血障碍导致POF。也有人将POF误为无反应性卵巢,自身免疫病和原因不明的无卵泡三类。

来源资料:《新中医》 2009年 第9期

1967年,Moraes-Reuhsen提出凡40岁前出现闭经、围绝经期症候群或绝经期症状,低雌激素血症和高促性腺激素血症,可诊断为卵巢早衰。1973年Goldenberg提出血FSH³40IU/L即为高促性腺激素血症。但此后多个研究证实以单次FSH>40IU/L作为卵泡衰竭的证据是错误的。所以目前全世界公认的卵巢早衰的诊断标准为:⑴年龄<40岁。⑵闭经时间≥6个月。因此,卵巢早衰的诊断不难,更主要的是尽可能的明确引起卵巢早衰的病因,以指导临床治疗。< p="">

抗卵巢抗体阳性鉴别诊断如下:

卵巢功能障碍:卵巢功能障碍表现为卵巢功能早衰。卵巢早衰定义:女性在40岁以前出现卵巢功能减退的现象,称为卵巢早衰(Premature ovarian failure)。POF的发病率占成年女性的1-3%。

卵巢缺如或发育不全:先天性卵巢发育不全,为女性缺少一条X染色体所致的身材矮小、原发性闭经、颈蹼、肘外翻等异常。本型发病率远比上一型低,约占女性智力缺陷的0.64%,其临床特点为患者外貌女性,身体较矮,第二特征发育不良,卵巢缺如,无生育能力。

来源资料:《国内妇幼保健》 2008年 第16期

抗卵巢抗体阳性除以上临床表现所述病史、体检、辅助检查能提示可能的病因外,所有的患者都应进行以下检查:

1.染色体检查:以除外染色体异常引起的卵巢功能衰竭。

2.自身免疫性疾病及相关疾病的筛查:甲状腺功能:T3、T4、TSH;肾上腺功能:皮质醇、ACTH;糖尿病:空腹血糖;自身抗体:抗核抗体、抗甲状腺微粒体抗体、抗甲状腺球蛋白抗体、抗心磷脂抗体、类风湿因子等。还应进行血常规、血沉、尿常规的筛查。

3.核磁共振检查:POF合并中枢神经系统症状时应进行垂体的核磁共振检查以除外垂体肿瘤。

4.骨密度测定:常用方法有单光子吸收法、双能X线吸收法、定量CT和超声检查等,参照正常骨密度值可对骨质疏松症作出诊断。

来源资料:《实用中医药杂志》 2005年 第11期

治疗抗卵巢抗体阳性病症,可避免生殖器官上皮萎缩与钙的丢失,且可保护心血管系统,预防脂代谢变化,要周期性补充雌孕激素;抗卵巢抗体阳性病症对于因卵巢血管因素导致卵巢营养缺失而发生的POF者应早诊断,早治疗,在卵巢功能丧失怠尽前尽早行血管搭桥手术,如将卵巢动脉与肠系膜下动脉或肾动脉等吻合,恢复卵巢血管供应,使卵巢再现生机。

预防抗卵巢抗体阳性措施如下:

坚持锻炼、增强体质,是中年女性保持旺盛活力的最重要途经。强健的体魄能保持全身各器官系统的功能健康与协调,由此神经与内分泌系统功能破坏,自然地延缓卵巢功能的衰退。

振奋精神、尽量保持心情舒畅也是操劳的中年女性要记住的。当前,白领女性由于工作过度紧张、压力太大而出现卵巢早衰的现象已屡见不鲜。女性们既要以积极的心态对待更年期及老年期的到来,消除无谓的忧虑与恐惧感,又要在一旦出现某些不适应时,采取积极有效的处理方法应对,还要善于从家人那里得到同情、安慰与鼓励。如果精神或神经系统症状较重,可适当使用镇静、解痉、安眠的药物,比如安定(地西洋)、眠尔通、谷维素等,还可加用维生素B6、维生素E、维生素A及复合维生素B,必要时应寻求妇科和心理医生的帮助。

注意饮食调理,保证摄入足够的营养成分,可以帮助女性获得维持生殖系统健旺功能的必要营养。女性可适当多吃一些优质蛋白质、B族维生素、叶酸、铁、钙等营养物质,如**、猪肝、牛奶、豆类及其制品、新鲜蔬菜、蘑菇、木耳、海带、紫菜、鱼类等。同时还要保持饮食清淡,不要过腻、过咸、过甜。饮食有规律、按时进餐,不暴饮暴食。

来源资料:《中西医结合学报》 2010年 第1期

关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端

免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书