外耳道是一条自外耳门至鼓膜的弯曲管道,全长约2.1—2.5cm。外1/3为软骨部,内2/3为骨性部。 外耳道的狭窄包括先天性的和后天性的。外耳炎也会引起外耳道狭窄。

众所周知,此病的发病率依然是很高,一旦确诊后就要及时对症治疗,切勿随意服用药物,对于处于治疗中的患者来说,除了积极配合医生治疗外,还需要提高免疫力,做好生活中的护理,清淡饮食,平时可以适当的进行有氧运动,最后,提醒患者,定期复查是很关键!不要忘记!

来源资料:《中华耳鼻咽喉科杂志》 1999年 第2期

先天性外耳道狭窄及闭锁是胚胎发育障碍,是由第一腮沟和第一、二腮弓后部的发育畸形所致。后天性外耳道狭窄及闭锁常因外耳道烧伤、炎症、肿瘤、外伤及手术等引起。弥漫性外耳炎由革兰氏阴性菌如大肠杆菌,绿脓杆菌或普通变形杆菌;金黄色葡萄球菌;或很少为真菌等所引起。外耳道疖常由金黄色葡萄球菌所致。一些人(如有过敏反应,牛皮癣,湿疹或脂溢性皮炎者)特别易患外耳炎。诱发因素包括进水或各种刺激物如喷发剂或染发剂液进入外耳道和由于要拭净耳道导致耳损伤。通过上皮的脱屑,像传送带那样运动由鼓膜外面向外传送脱屑,进行外耳道的自身清洁。患者用棉签人为地清洁外耳道(拭耳),干扰了自身清洁机制。由于拭耳的方向和上皮脱屑活动的方向相反,可将碎屑向耳道内推入,促使脱屑聚集。脱屑和耵聍吸收进入外耳道的水,引起皮肤的浸软,为致病菌的侵入创造了条件。

此病的发生和诸多因素有关,一旦出现明显的病症,就要及时就医治疗,如果盲目用药或者延误治疗时机,很有可能病症进一步发展,甚至影响生活和健康,对此,对症治疗至关重要,同时,提醒患者们,我们需要有所重视,不要延误看医生的时间。并且,还需要积极配合医生的治疗,只有这样,自身的身体健康才会有所保障,疾病也才能更好的远离。

来源资料:《临床放射学杂志》 1997年 第2期

外耳道狭窄的鉴别:急性外耳炎:发病急,外耳道灼热、发痒、疼痛,呈弥漫性充血、肿胀,表皮糜烂。先为稀薄分泌物,继而变为稀脓性或脓性分泌物。皮肤肿胀较甚者,可引起外耳道狭窄或闭锁,遮蔽鼓膜,引起耳鸣及听力下降。严重者耳周淋巴结肿大、压痛,并出现全身不适。慢性外耳炎:病程长,多有耳痒、少量稀脓、听力轻度减退。外耳道皮肤充血或增厚,或覆有痂皮,痂皮下有少许脓液或碎屑,有时揭去痂皮会出血。鼓膜可混浊、增厚、标志不清。

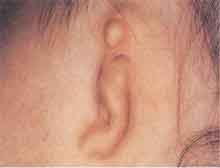

先天性外耳道狭窄及闭锁:先天性耳廓畸形、外耳道无孔或仅有一小窝。常与中耳畸形同时存在。耳聋。双侧者因耳聋而影响患儿学习语言。 3、可合并下颌骨发育不全。

来源资料:《国内耳鼻咽喉颅底外科杂志》 2005年 第4期

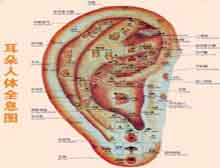

外耳道狭窄的检查方法:耳镜检查法、耳部检查、外耳道。后天性外耳道狭窄及闭锁:有外耳道炎、烧伤、肿瘤、创伤及手术史,有耳聋,或伴有耳鸣,耳痛、耳流脓症。外耳道有瘢痕组织增生等堵塞。纯音测听为传音性聋。乳突X线片可见外耳道狭窄或闭锁等。先天性外耳道狭窄及闭锁:先天性耳廓畸形、外耳道无孔或仅有一小窝。常与中耳畸形同时存在。耳聋。双侧者因耳聋而影响患儿学习语言。可合并下颌骨发育不全。

通过以上的内容,相信大家已经对这种病有所了解,所以得了此病,一定要及时选择正规医院就诊,越早治疗,不仅恢复的比较快,而且还大大降低了成本,所以对于此病,希望大家要重视起来,如果发现身体有此病的症状,要及时的去医院进行治疗,以免病情越来越严重。

来源资料:《中华解剖与临床杂志》 2014年 第2期

外耳炎多因挖耳损伤外耳道皮肤、异物入耳或受到药物刺激、化脓性中耳炎的脓液刺激等原因引起。因此,防治外耳炎应做到:应戒除挖耳的不良习惯。挖耳不但损伤皮肤引起感染,而且经常刺激皮肤还容易生长“外耳道乳头状瘤”,使耳道经常出血,甚至影响听力。要防止污水入耳。在洗头、游泳之前可以用特制的橡皮塞或干净的棉球堵塞外耳道。医用镊子、窥耳镜等**严格消毒。患病之后,要注意保持耳内干燥洁净。要防止小孩注意口涎、眼泪的侵入。洗澡、理发、浴身,注意防止污水入内。患病之后禁止游泳。忌一切海味鲜发物、榨菜、芥菜、雪里红等食物。

后天性外耳道狭窄及闭锁重在预防。凡外耳道发炎或损伤等,要及时到医院诊治,不要乱投药,特别是免撒含腐蚀性药粉,并耐心遵照医嘱进行治疗,以免造成外耳道狭窄或闭锁。

先天性外耳道狭窄及闭锁与遗传或胚胎病有关。因此,孕妇要加强保健措施,特别在妊娠前3个月内应避免病毒感染(如风疹等)。 外耳畸形分为轻、中、重三种。轻者畸形轻,听力尚可,可不治疗。重者,因有内耳功能受损,不应手术治疗。中度者宜手术治疗,但手术难度大,易损伤面神经及迷路,甚至发生术后外耳道再度狭窄,故术前应有足够的认识。

来源资料:《国内中西医结合耳鼻咽喉科杂志》 2007年 第2期

关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端

免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书