细菌性痢疾临床表现

潜伏期一般为1~3天(数小时至7天),流行期为6~11月,发病高峰期在8月。分为急性菌痢、慢性菌痢和中毒性菌痢。

1.急性菌痢

典型病变过程分为初期的急性卡他性炎,后期的假膜性炎和溃疡,最后愈合。主要有全身中毒症状与消化道症状,可分成四型:

(1)普通型 起病急,有中度毒血症表现,怕冷、发热达39℃、乏力、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、里急后重。稀便转成脓血便,每日数十次,量少,失水不显著。一般病程10~14天。

(2)轻型 全身中毒症状、腹痛、里急后重均不明显,可有低热、糊状或水样便,混有少量黏液,无脓血,一般每日10次以下。粪便镜检有红、白细胞,培养有痢疾杆菌生长,可以此与急性肠炎相鉴别。一般病程3~6天。

(3)重型 有严重全身中毒症状及肠道症状。起病急、高热、恶心、呕吐,剧烈腹痛及腹部(尤为左下腹)压痛,里急后重明显,脓血便,便次频繁,甚至失禁。病情进展快,明显失水,四肢发冷,极度衰竭,易发生休克。

(4)中毒型 此型多见于2~7岁体质好的儿童。起病急骤,全身中毒症状明显,高热达40℃以上,而肠道炎症反应极轻。这是由于痢疾杆菌内毒素的作用,并且可能与某些儿童的特异性体质有关。中毒型菌痢又可根据不同的临床表现分为三型。

2.慢性菌痢

菌痢患者可反复发作或迁延不愈达2个月以上,部分病例可能与急性期治疗不当或致病菌种类(福氏菌感染易转为慢性)有关,也可能与全身情况差或胃肠道局部有慢性疾患有关。主要病理变化为结肠溃疡性病变,溃疡边缘可有息肉形成,溃疡愈合后留有瘢痕,导致肠道狭窄,若瘢痕正在肠腺开口处,可阻塞肠腺,导致囊肿形成,其中贮存的病原菌可因囊肿破裂而间歇排出。分型如下:

(1)慢性隐伏型 病人有菌痢史,但无临床症状,大便病原菌培养阳性,作乙状结肠镜检查可见菌痢的表现。

(2)慢性迁延型 病人有急性菌痢史,长期迁延不愈,腹胀或长期腹泻,黏液脓血便,长期间歇排菌,为重要的传染源。

(3)慢性型急性发作 病人有急性菌痢史,急性期后症状已不明显,受凉、饮食不当等诱因致使症状再现,但较急性期轻。

3.中毒性菌痢

起病急骤,有严重的全身中毒症状,但肠道病变和症状较轻微。儿童多发,一般见于2~7岁。可出现中毒性休克或因呼吸衰竭而死亡。病原菌多为褔氏或宋内氏痢疾杆菌。

细菌性痢疾诊断

1.接触史

近周内有不洁的饮食史或与菌痢病人密切接触史。

2.急性腹泻

伴有发冷、发热、腹痛、腹泻、里急后重,排黏液脓血便,左下腹有压痛。

3.血象

白细胞总数和中性粒细胞增加。

4.粪便常规

黏液脓血便。镜检有大量脓细胞、红细胞与巨噬细胞。粪便细菌培养可分离到痢疾杆菌。粪便免疫检测示痢疾杆菌抗原阳性。

5.急性中毒型菌痢

起病急骤,突然高热,反复惊厥,嗜睡,昏迷,迅速发生呼吸衰竭。肠道症状轻或缺如。

6.慢性菌痢

过去有菌痢病史,多次典型或不典型腹泻两个月以上。

细菌性痢疾检查

1.血常规

急性菌痢患者白细胞总数和中性粒细胞比例呈轻至中度升高。慢性患者可有血红蛋白低等贫血的表现。

2.大便常规

典型者外观为鲜红黏冻状的稀便。镜检可见大量脓细胞(每高倍镜视野白细胞或脓细胞≥15个)和红细胞,并有巨噬细胞。

3.细菌培养

粪便培养志贺菌阳性可确诊。

4.特异性核酸检测

应用聚合酶链反应(PCR)和DNA探针杂交法可直接检查病原菌的特异性基因片段,灵敏度高,特异性强,有助于早期诊断。

5.免疫学检查

用免疫学方法检测细菌或抗原有助于菌痢的早期诊断,但易出现假阳性。

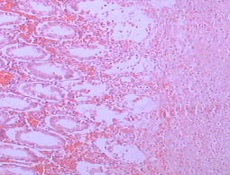

6.肠镜检查

急性菌痢患者肠镜检查可见肠黏膜弥漫性充血、水肿、大量渗出液,有浅表溃疡。慢性患者肠黏膜呈颗粒状,可见溃疡或息肉,并可取病变部位分泌物作细菌培养。

7.X线钡餐检查

适用于慢性菌痢患者,可见肠道痉挛、动力改变、袋形消失、肠道狭窄、黏膜增厚或呈阶段状。

此英文释义还没有添加

求医百科中的词条正文与判断内容均由用户提供,不代表求医百科立场。如果您需要解决具体问题(如法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

0本词条对我有帮助关于我们|招贤纳士|联系我们|用户协议|帮助中心|网站地图|内容合作|友情链接|新浪微博|下载安卓客户端

免责声明:求医网所有建议仅供用户参考。但不可代替专业医师诊断、不可代替医师处方,请谨慎参阅,本站不承担由此引起的相关责任。 Copyright © 2016 QIUYI.CN 京ICP证111012号 公安备案号11011202000697 京ICP备11039101号 互联网药品信息服务资格证书